2025年10月15日(水)

長射程ミサイル 弾薬庫 全国62棟予算化

完成ゼロ 進ちょく不透明

安保3文書に基づく長射程ミサイルの量産に伴う弾薬庫の新設を巡って、現時点で調査・設計を含む予算が計上されているのは全国で計62棟に上ることが本紙の集計で分かりました。防衛省は全土の戦場化を想定して日本の国土をミサイル基地にしようとしています。一方、着工は3施設の計12棟にとどまり、完成はゼロです。防衛省は、「2027年度までに70棟を措置し、32年度までに60棟を整備する」との方針を示していますが、進ちょく状況は不透明です。

同省への取材に基づく本紙集計によれば、現時点で調査・設計を含む予算措置をとっているのは8道府県で計62棟です。

しかし、工事に着手したのは現時点で、海上自衛隊大湊地区総監部(青森県)の2棟、陸上自衛隊祝園(ほうその)分屯地(京都府)の8棟、大分分屯地(大分県)の2棟にとどまっています。このうち大分で最初の1棟を年内に、青森で2棟を今年度中の完成を目指しています。祝園では8棟分の造成工事を行っており、28年度末までの完成を目指しています。

防衛省が公表している工程表では、弾薬庫1棟あたり調査・設計に1~2年、工事に約2年かかります。26年度予算案の概算要求では、36棟分の工事費を計上。工期通りに進めば28年度末時点で、完成する弾薬庫は全国で40棟程度になるとみられます。

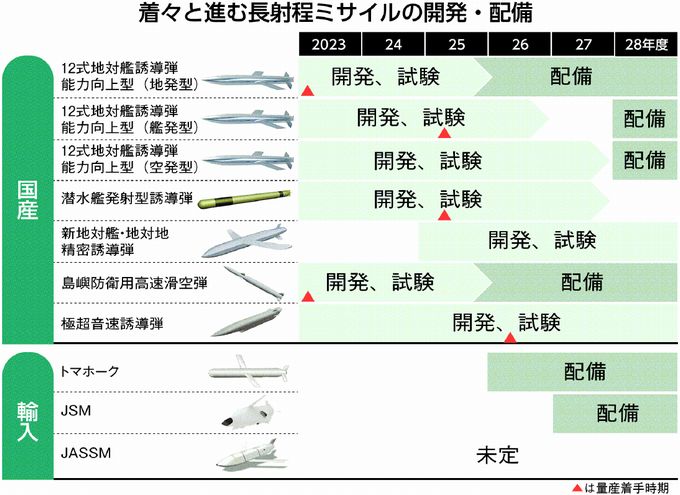

政府は8月、敵基地攻撃可能な長射程ミサイルの第1弾の配備計画を発表。射程を1000キロ程度に延ばす「12式地対艦誘導弾能力向上型」について、艦船から発射する「艦発型」と戦闘機から発射する「空発型」の運用開始を28年度から27年度に前倒しし、島しょ防衛用高速滑空弾も26年度から25年度に前倒しして運用開始するとしています。

密集地に弾薬庫の矛盾

保安距離・国際条約の制約

(写真)民家(左奥)に近接している陸自宮古島駐屯地内の弾薬庫(右)=1月14日、沖縄県宮古島市  (写真)住宅地(右)に近接している、大型弾薬庫が建設中の陸上自衛隊大分分屯地(通称=敷戸弾薬庫)。分屯地敷地内には「火気厳禁」「立入禁止」の看板=2023年12月14日、大分市 |

防衛省は弾薬庫建設が容易でないことを認めています。最大の理由は、国内の軍事基地の多くが人口密集地に隣接しており、火薬類取締法に基づく保安距離がとれないことです。火薬の貯蔵量が多ければ多いほど保安距離をとる必要があります。最大貯蔵量の40トンの場合には、住宅や学校、保育所などから550メートル離さなければなりません。同省は20年、会計検査院から保安距離が不足していると指摘され、貯蔵する火薬量を減らすなど改善措置を余儀なくされています。

一方、保安距離を明らかにすれば弾薬量が分かるとして、防衛省は個々の弾薬庫の保安距離を明らかにしていません。安全性への懸念から住民も説明を求めていますが、保管する弾薬の種類や量、弾薬庫の位置や壁の厚さまで明らかにしていません。住民による監視が不可欠です。

また、弾薬庫の安全基準が、平時に民間の火薬を保管する火薬類取締法に基づいていることを疑問視する声が住民から上がっています。日本が2004年に加入したジュネーブ条約の第1追加議定書(1977年採択)第58条は、人口密集地やその近辺に軍事目標の設置を避けるよう求めており、国際赤十字は同条について「こうした配慮は平時からされるべきで、軍用装備や弾薬の倉庫を町の真ん中に建てるべきではない」と解説しています。政府は、同法に基づき保安距離を確保すれば問題ないとする立場に終始しています。

九州・沖縄県を中心に、長射程ミサイル配備や弾薬庫新設が進むのに対し、各地で反対する市民団体が発足。今年2月には全国組織「戦争止めよう!沖縄・西日本ネットワーク」が結成され、要請や署名活動などを広げています。今月19日には京都で、11、12月には大分で大型弾薬庫の新設やミサイル配備に反対する集会が行われる予定です。

ミサイル大量購入は不適切

元海上自衛隊幹部・軍事ライター 文谷数重さん

弾薬庫建設をめぐり、元海上自衛隊幹部で軍事ライターの文谷数重(もんたに・すうちょう)さんに、専門家の立場での見方を聞きました。

海上自衛隊で弾庫(弾薬庫)建設に関わった経験から言うと、規模によって異なりますが、1棟あたりの年数は、調査設計に1年、実際の工事に3年程度です。「2032年度までに弾薬庫130棟を建設する」という見方が広まっていますが、「27年度までに70棟を措置し、32年度までに60棟を整備する」という防衛省の説明から察すると、「27年度までに70棟を予算化し、32年度までに60棟を完成させる」ということだと思われます。

防衛省は25年度予算段階で、各種ミサイルをあわせて15種類も一気に購入しようとしていますが、これは不適切としかいいようがありません。

第1に、ミサイル技術は日進月歩で、すぐに陳腐化して買い換えなければならなくなるからです。

第2に、保管や整備の問題です。ミサイルを保管する弾庫は、火薬類取締法で決められた換算爆薬量を超えて保管することはできません。つまり、このまま大量購入を続けると既存の弾庫には入り切らなくなります。かといって増設は簡単ではありません。周辺住民の理解を得ることも容易ではありません。そもそも適地もありません。火薬取締法に基づき、住宅や学校、病院から決められた保安距離を確保しなければならないからです。

私自身の経験でもありますが、神奈川県横須賀市にあった大矢部弾庫は、トンネル式火薬庫1本につき換算爆薬量で20トンまでの弾薬が保管可能でした。それが、50メートルの距離にマンションが建ったため、保安距離規定から保管可能量は100分の1=200キログラムまで減少し、もはや弾薬庫としての価値がなくなったので、放棄せざるをえなくなりました。

ミサイルの保管には手間もかかります。劣化する燃料や電池は定期交換しなければなりません。ミサイルの量が増えれば、それだけ整備要員も増やさなければなりません。たとえば、米国から購入する巡航ミサイル・トマホークです。ほとんどは護衛艦に常時搭載で弾薬庫保管はそれほどないと思いますが、どちらに入れてもおおむね3年に1回ずつ燃料交換などのメンテナンスを行う必要があります。

海自の主要基地にはそれぞれ弾薬整備補給所が置かれています。整備能力からすると横須賀での整備が考えられますが、負担が増すことになるでしょう。