2025年4月27日(日)

ベトナム人民の勝利と世界の構造変化

ベトナム通信社インタビュー 志位議長が語る

日本共産党の志位和夫議長は21日、ベトナム南部解放・統一50周年にあたって、ベトナム通信社のインタビューを受けました。その内容を紹介します。

20世紀の世界の構造変化を進める上で二重の世界史的意義

(写真)インタビューに答える志位和夫議長 |

――1975年4月30日の勝利が、ベトナムと世界の革命運動にとってどのような歴史的、現代的な意義を持つのかお話しください。

南部解放・統一50周年にあたって、ベトナム共産党、政府のみなさん、そして人民のみなさんに心からのお祝いを申し上げます。この日は、私にとっても、とてもうれしい思い出の日です。

歴史的な意義は何かというご質問でした。私は、ベトナム人民の闘争は二重の意味で世界史的な意義を持っていると考えています。

私たち日本共産党は、世界の大きな見方として、20世紀に世界の構造変化が起こったと。すなわち、それまで植民地支配の下にあった多くの国ぐにが、独立を勝ち取って主権国家になっていった。世界を覆っていた植民地体制が崩壊して、それに代わって100を超える主権国家が生まれた。これは20世紀に起こった最大の構造変化だと考えています。この構造変化の力が、21世紀のいま、核兵器禁止条約の成立をはじめ、平和や社会進歩にとって大きな力となって作用しています。

そう考えますと、ベトナム人民の闘いは、世界史的に二重の意味でこの構造変化を促進したといえると思います。

|

まず、1945年9月2日、ベトナムで独立宣言がされました。ベトナムから上がった民族独立の狼煙(のろし)が、アジア全体に広がって、さらにアフリカ大陸に広がって、世界の植民地体制の崩壊につながっていった。その最初の狼煙を上げた国の一つがベトナムだったのです。

そして1975年の勝利です。これはまさに、国際政治における人民の主権、自決、自由、独立、これらこそが本流であることを決定づけた世界史的な意義を持つ勝利でした。ベトナム人民のみなさんの闘争は、二重の意味での歴史的な偉業だったといえるのではないかと思います。

ベトナムは三つの帝国主義を打ち破った。すなわち日本軍国主義、フランス植民地主義、アメリカ帝国主義――三つの帝国主義を打ち破って、自らの力で、また諸国民との連帯の力で、独立を勝ち取った。これは20世紀の歴史に残る偉業だと思います。そしてそれは、世界の構造変化を前に進めるうえでの大きな貢献となったと考えています。

国際的にも、日本国内でも、ベトナム侵略戦争反対の闘いにとりくむ

――その勝利は日本共産党と日本国民の大きな支援のおかげでした。世界中の支援なしには達成できなかったと思います。当時、日本共産党がベトナムを支援するために行った対策と活動についてお話しください。

(写真)1964年8月4日付の「アカハタ」を示して語る志位和夫議長 |

日本共産党は一貫して、ベトナム人民の民族解放の闘い、独立と主権を回復する闘いに連帯して闘ってきました。若干、歴史的な経過を今日はお話ししたいと思って(資料を)持ってきました。

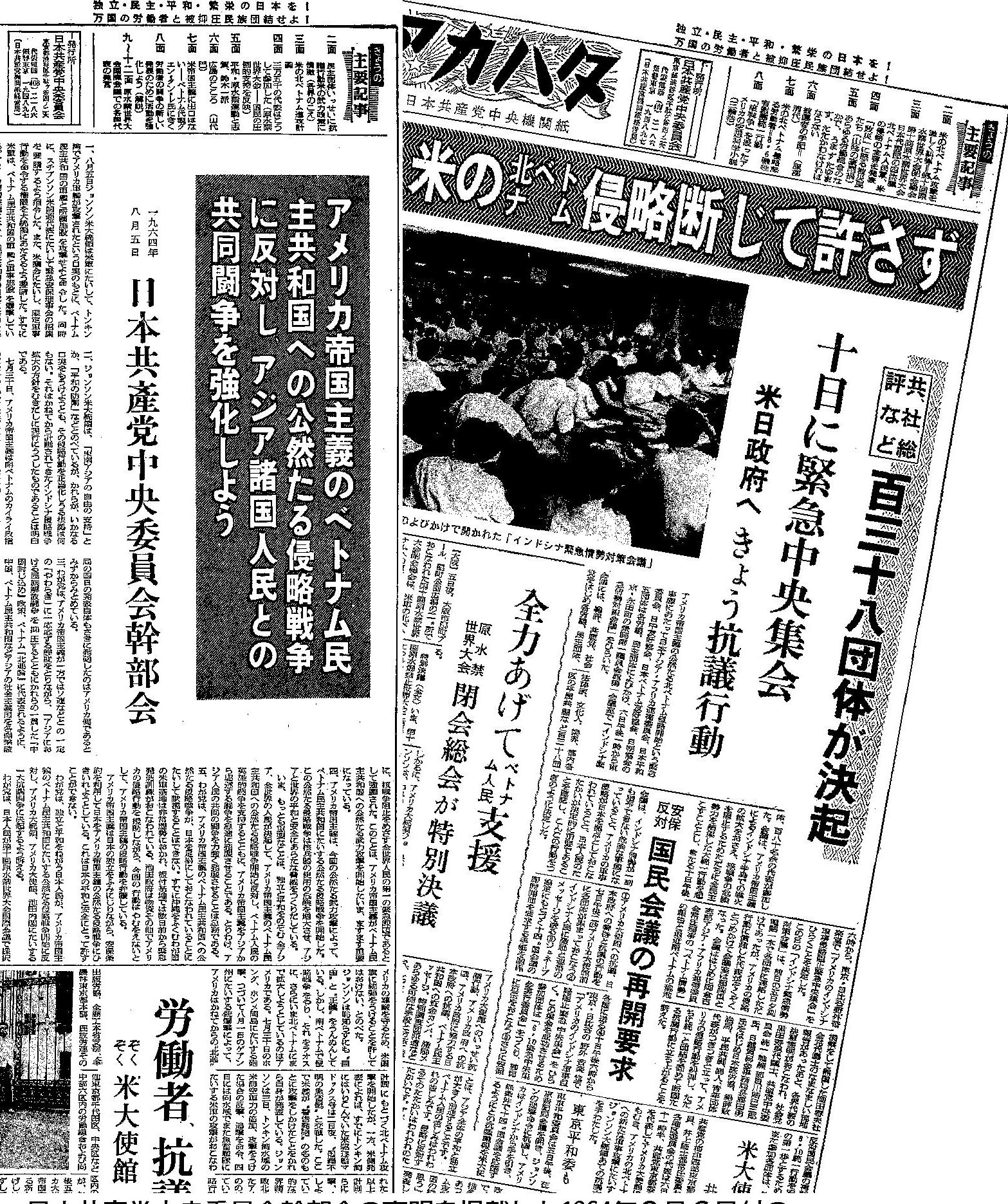

これは、私たちの機関紙である「赤旗」(当時は「アカハタ」で発行)の1964年8月4日付です。これは8月2日、例の「トンキン湾事件」の直後のものです。「北ベトナムの魚雷艇が、米駆逐艦マドックスを攻撃した」というでっち上げをやって、米国は、ベトナムへの侵略を大規模にエスカレートさせました。それが米国のでっち上げだったことは、後に米国の当事者自身が認めました。

この事件が起こったのは、1964年の8月2日ですが、8月4日付と8月6日付の「赤旗」は、「侵略、断じて許さない」「米艦、領海に侵入、挑発 “公海での交戦”はでたらめ」と報じました。さらに、ボー・グエン・ザップ将軍に、「赤旗」の高野功記者がインタビューして、「インドシナ人民は不敗」という記事を大きく載せました。

こうした報道に続いて、日本共産党は8月5日、中央委員会幹部会の声明を発表しました(「赤旗」は同6日付で掲載)。「アメリカ帝国主義のベトナム民主共和国への公然たる侵略戦争に反対し、アジア諸国人民との共同闘争を強化しよう」と題する声明です。

(写真)日本共産党中央委員会幹部会の声明を掲載した1964年8月6日付の「アカハタ」(左)と、138団体が決起してベトナム侵略反対の緊急中央集会開催を決めたことを報じた同年8月7日付の「アカハタ」 |

そして、8月7日付の「赤旗」トップでは、当時、日本共産党、社会党、総評など138団体が緊急中央集会(開催は10日)に決起して、「米の北ベトナム侵略断じて許さず」と。民主勢力の共同闘争を、早くもこの段階でやっていたわけです。

「トンキン湾事件」を米国がでっち上げる。日本政府もでっち上げをそのままおうむ返しにして、米国を支持する。日本のメディアの多くも米国支持に流れていく。そういう流れのなかで、日本共産党は、ベトナム人民の闘いに、最初の段階から、連帯を表明して闘いました。

国内的には、ベトナム連帯闘争を、国民的な統一行動としてとりくんで、発展させる努力をやりました。たとえば神奈川県には、米軍の相模原補給廠(しょう)から、ベトナム侵略のための戦車が運ばれてくる。港から持っていこうとする。それを阻止するために、座り込みをやって戦車を止める。そういう闘いも日本の民主勢力はやりました。

それから国際的には、日本共産党は、ベトナム侵略戦争に反対する国際統一戦線をつくろうということを呼びかけて、1966年には、当時の宮本顕治書記長を団長とする代表団が、中国、北朝鮮、ベトナム3カ国の訪問を行いました。そのときのベトナム訪問では、ベトナム労働党(当時)のレ・ズアン第1書記と、何日にもわたって会談を行いました。これは両党の突っ込んだ会談の最初のものでした。ホー・チ・ミン主席も参加しました。徹底的な意見交換を行い、両党の立場が、ベトナム侵略戦争に反対する国際統一戦線をつくるという点で、完全に一致していることが明らかになりました。この一点で、世界中が団結しようということで、立場が完全に一致しているということを確認して、両党の強い連帯の絆がつくられたのが1966年です。

そのときに実はベトナム語をできる同志がいなくて、ベトナム側にも日本語ができる同志がいなくて、中国語を介しての二重通訳になったと聞きます。そこでお互いに留学生を交換しあって、お互いの言語の使い手を養成しようということも合意して、最初の交換留学なども始まった。それが1966年なんですね。

このときに日本共産党は、ベトナムのみなさんの不屈の闘争の全体を、初めて全面的に知ることになり、固い連帯の絆がつくられました。このときは、朝鮮労働党との関係では、国際統一戦線に賛成だという合意が得られたんですが、中国共産党とは、毛沢東の時代で合意に至りませんでした。しかし国際的には、ベトナム侵略戦争に反対する国際統一戦線は世界中に広がって、世界で米国が孤立するという状況をつくっていったのです。

そういう闘いをやってきた。国内での統一した闘い、国際的統一戦線の闘い、両方をやってきた。私たち日本共産党にとって、ベトナム侵略戦争に反対する闘いの一翼を担ったのは誇りです。

私にとっては、1960年代から70年代といいますと、小学生、中学生、高校生、大学生という時代なんです。私の父も母も日本共産党員でしたから、ベトナム侵略戦争に反対する集会などは、一緒に連れられて何度も参加していました。「自由ベトナム行進曲」という歌がありますね。いまでもベトナムではみんな歌ってますよね。この歌などもみんなで歌って、連帯の闘いをやったものでした。ですからベトナム戦争反対といいましたら、私の青春そのものでもあります。

ベトナムのみなさんは、「日本共産党はよく頑張ってくれた」と評価してくれるんですけれども、私たちもあの闘いの中で、日本共産党を大きくしていったともいえるんです。2007年に、ホーチミン市に行ったときに、戦争証跡博物館に、日本共産党を含む日本のベトナム侵略戦争反対、ベトナム人民支援の時のさまざまな展示物が展示され、両党の連帯が示されていたことを、代表団みんなで見て、感激したことを思い出します。

この50年のベトナムの発展、日越両党関係について

――当時と比べ、50年でベトナムはどのように変化したと思いますか。そうした変化にはどういう理由があったと思いますか。

この50年のベトナムの全体の歴史を見たときに、私は、全体として大きな発展をとげていることを喜んでいます。

対外的にベトナムがとってきた路線というのは、自主独立と全方位外交だと思います。つまりすべての国と仲良くなっていこうと。全方位で友好関係を築くという方針を基本的に堅持してきたと思うんです。自主独立ということで、大国との関係でも、どこかの国の側に立つのではなくて、ベトナムはベトナムの道を進むんだという自主独立と、全方位外交を、基本的にとってきた。こうした外交政策というのは道理があるもので、私たちとも共通するものだと思っています。

国内的には、ドイモイ(刷新)の路線を、1980年代から進めてきた。市場経済を通じて社会主義に進むという路線というのは、合理的で道理のある路線の選択だったと、私たちは思います。この路線のもと、たとえば貧困なども、大きく削減されていく。経済の成長も勝ち取られていく。全体として人民の暮らしが良くなっていく。このプロセスが進み、ベトナムの国際社会における地位も大きく向上したということがいえると思います。

ただこのドイモイ、つまり市場経済(の活用)というのは、必ず、資本主義的要素もその中で生まれてきます。そして、世界的には資本主義のネットワークがあります。その中でいかに、社会主義志向を堅持していくかということは難しい問題もあろうかと思います。私たちとしては、ぜひ、ドイモイの路線を堅持し、発展させて、さまざまな困難や問題を乗り越え、成功させてほしいと強く願っているところです。

対外路線では、自主独立と全方位外交、国内的にはドイモイが、この50年間の発展の力になったのではないかと思います。

私自身は、最初にベトナムを訪問したのは、2007年のことでした。ノン・ドゥック・マイン書記長(当時)と会談し、両党関係を高みに引き上げようという合意をしました。そのあと、13年、18年、23年と計4回、ベトナムを訪問し、グエン・フー・チョン書記長(当時)と突っ込んだ会談を重ねてきました。

グエン・フー・チョンさんとは、1990年代に日本にお迎えして、この党本部で長時間の会談をやったこともある、旧知の友人でもありました。昨年、亡くなられて本当に残念で寂しい思いですけれども、グエン・フー・チョン書記長との会談はどれも忘れることができないものです。

この間の、20年弱について言いますと、両党関係は大きく発展してきたと思います。とくに核兵器禁止条約をつくるという点では、いろいろな国際場面でも協力をしてきました。日本は唯一の戦争被爆国ですし、ベトナムは枯れ葉剤の大変な被害があって、今でもその被害が続いています。この前、ベトナムに行ったときには、(枯れ葉剤被害者の)支援センターにも伺いましたが、お互いに大量破壊兵器で苦しめられた国として、「核兵器のない世界」をつくるために協力してきたことは、とても重要であり、ぜひ発展させていきたいと思います。

それから東アジアの平和をつくるという点では、ベトナムがASEAN(東南アジア諸国連合)の中で大事な役割を果たしていて、ASEANが追求している「ASEANインド・太平洋構想(AOIP)」という方向を協力して推進していくことも、この間、何度も確認してきました。東アジアの平和をつくっていく上での両党の協力も、さらに発展させていきたいと考えています。

もう一つ言いますと、ノン・ドゥック・マイン書記長(当時)との最初の首脳会談のときに、理論交流をやろうということを決めて、日本とベトナムでこれまで10回、今度はベトナムでやる順番ですが、理論交流をずっとやってきたことが、理論的な問題、実践的な問題を、お互いに知り合い、学び合うという点で、大きな力になっていると考えており、これは息長く続けたいと思っているところです。

自由と独立ほど尊いものはない

――4月30日の歴史的な勝利は、多くの教訓を残しました。ベトナムが世界経済にますます深く統合される中で、この勝利からどのような教訓を認識し、推進する必要があるでしょうか。

これはいろいろな教訓があると思うんですけれど、やはり、自由と独立ほど尊いものはないということをあげたいと思います。ベトナム革命というのは、どんな大国の、どんな軍事力を持っている国であっても、自由と独立を願う人民の声をつぶすことはできないということを証明したものだと思うんですね。この大きな希望を世界中に示したのが、ベトナムの勝利だったと思います。

自由と独立を大切にしながら、新しい世紀にベトナムが発展することを願っていますし、それを世界の共通の教訓にもして、私たちも力を尽くしたいと思っているところです。

――インタビューは以上です。いろいろな素晴らしいことをお話しいただき、ありがとうございました。