2025年7月28日(月)

多子世帯向け大学無償化

父親急逝で対象外

「3人扶養しているのに」

(写真)大学とのやりとりを示しながら話す津村さん |

低所得世帯向けの国の修学支援新制度(大学無償化制度)の対象が、2025年度から多子世帯に広がりました。ところが、ある時期に税法上の扶養者が変わると、多子世帯なのに支援の対象から外され、子どもの学ぶ権利が脅かされる事態が起きています。長女が4月に首都圏の私立大学に進学した川崎市の津村ともよさん(46、仮名)は、夫が急逝したことから不採用となり、長女の中退も検討せざるを得なくなっています。

同制度は、3人以上の子どもを扶養する世帯に大学の入学金と授業料を支援するものです(私大の場合は入学金26万円、授業料70万円が上限)。所得制限はなく、政府は41万人の利用を見込みます。根拠となる法律が3月末に成立したため、25年度は大学入学後に申請が始まりました。

津村さんにはほかに高校2年と中学3年の息子がいます。長女が通う大学の初年度納付金は約140万円。支援対象になれば家庭の負担は44万円ですむはずでした。

事態が急変したのは5月初めです。正社員として働き、税法上の子どもの扶養者となっていた夫が肺塞栓症で急逝したのです。支援の審査を担う日本学生支援機構は6月、扶養者の死去によって子どもの扶養事実が確認できなくなったとして津村さんに不採用を通知しました。

津村さんは「夫ではなく私が死んでいれば支援が受けられた。子どもを3人扶養している事実は変わらないのに、なぜ不採用なのか」と憤ります。

子どもの扶養状況の変更は離婚や出産、養子縁組などでも起こります。扶養状況の変更を理由に不採用となった世帯が多数出ている可能性があります。

「娘は『入学したばかりだし、いまなら大学をやめられるよ』と言ってきました。せっかくやりたいことを見つけて進学したのだから続けなさいと言いましたが、私のパート収入は手取りで月20万~25万円。次男が私立高校に進学すればかなり厳しくなります」(津村さん)

わずかな時期の差 明暗

|

3人の子どもを扶養し、夫の急逝という不測の事態によって支援がいっそう必要となった津村さんが、なぜ多子世帯向けの修学支援新制度の枠組みから外れてしまうのか―。本紙の取材に文部科学省が答えた内容をまとめると、多子世帯向けの同制度の審査は次のような仕組みになっています。

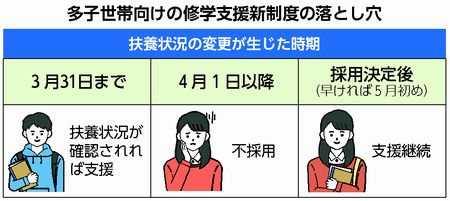

実態に合わない

支援の審査を担う日本学生支援機構(機構)は、原則として基準日(2025年度は23年12月31日)の住民税情報をもとに世帯の子どもの扶養状況を確認します。基準日以降に、税法上の扶養者の死去、離婚、出産などによって扶養状況が変わった世帯には猶予措置があり、個別に聞き取りなどをし扶養が確認できれば支援対象とします。ただし、猶予措置の適用は25年3月31日以前の変更までです。

一方、4月以降に扶養状況が変わった場合でも、変更前に支援の申請手続きが完了していれば採用される可能性があり、採用決定後に扶養状況が変更された場合は採用が取り消されることはありません。申請は大学単位で行われ、文科省によると、早い大学では4月初めに機構への申請手続きを終え、5月初めに決定が出ているといいます。

津村さんの長女が通う大学では、4月に保護者から申請情報を集めた後、5月半ばに機構に申請手続きをしました。津村さんの場合、大学が申請手続きを完了させるまでの間に夫が急逝し、5月初めに扶養状況を修正したことで不採用になったことになります。

扶養状況が変わったわずかな時期の違いや大学の手続きの差によって、子どもの学ぶ権利が左右される理不尽な状況が生じていることになります。税法上の扶養者に固執するのではなく、扶養の実態に応じた柔軟な対応が求められます。

制度の周知不足

3月末の根拠法の成立による周知不足や、この間の相次ぐ奨学金制度の見直しによって、審査や事務を担う機構や大学職員の理解が追いついていない状況もうかがえます。

津村さんは、多子世帯向けの支援について機構から、採用は早くとも26年10月以降、遅ければ27年4月からになると告げられました。しかし、本紙の取材に文科省は、扶養の実態が確認されれば25年10月から採用になると回答しました。この場合、授業料の後期分として35万円が支給されます。同省担当者は、制度の複雑さから機構が誤った説明をした可能性があると語ります。

支援開始時期は就学継続の判断に大きな影響を与えます。機構が、開始時期を1年半も誤って伝えたことは重大です。誤った説明が、津村さん以外の当事者や大学にされている恐れもあります。

修学支援新制度にはまた、生計維持者の病気や死去、失業などによって家計が急変した世帯向けの支援の枠組みがあります。津村さんは、家計急変支援の申請も検討しましたが、収入要件が引っかかって対象にならないと大学の担当者から言われました。しかし、同制度の年収要件からすると大学の説明には強い疑問が生じます。ここでも誤った説明がされている恐れがあることから、津村さんは現在、機構に問い合わせ中です。