2025年7月28日(月)

馬毛島基地 宝の海奪う

漁業権放棄させ

鹿児島県・種子島(西之表市、熊毛郡中種子町、同南種子町)の西方約12キロにある馬毛島(同市)。対中国を想定した南西諸島の自衛隊基地強化の一環で、巨大基地の建設が急ピッチで進んでいます。国民の税金を原資とする大量のカネが流れ込み、住民の暮らしにひずみをもたらしています。(斎藤和紀)

|

22日午前7時ごろ。国を相手に基地建設の差し止めを求める裁判を闘っている漁師の濱田純男さん(70)や弁護士らが馬毛島に上陸しました。島北東部の葉山港では、漁船が「海上タクシー」として雇われ、次々と作業員を運び込みます。作業員は大手ゼネコンなどでつくる共同企業体(JV)の名前が書かれた大型バスに乗り込み現場に向かいます。夜勤を終え帰りの船を待つ作業員には外国人も目立ちます。

馬毛島で40年以上漁業を営む濱田さんは「ここは俺の原風景だ。海から葉山のソテツの木を見ると、故郷に帰ってきた気がする」とこぼします。しかし、港近くに漁師らが権利を持つ「入会地」への立ち入りを求めましたが、防衛省職員は拒否。港から一歩も中に入れませんでした。

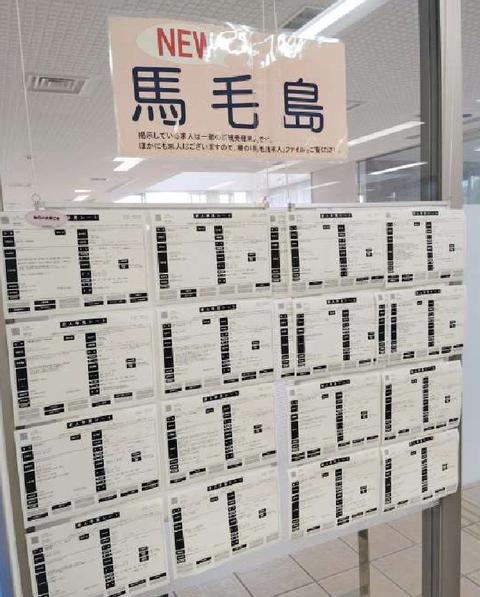

(写真)馬毛島の葉山港で、防衛省職員(右)に入会地への立ち入りを求める濱田さん(左)=22日、鹿児島県西之表市  (写真)ハローワーク熊毛に特設されている馬毛島基地関連の求人コーナー=23日、鹿児島県西之表市 |

濱田さんは、種子島の塰泊(あまどまり)地区で生まれ育ちました。塰泊の漁師は春から初夏まで生活の場を馬毛島に移し、漁業を営んでいました。父親も丸木舟に乗ってトビウオやトコブシ(アワビに似た貝)などをとり、50~60人の漁師が協力して魚を追い込む伝統漁法「ブリ曳(ひ)き」も行っていました。「魚が多種多様で水族館のように豊かな海だ。父や先輩たちから漁業のやり方を自然と学んだ」

小学校の夏休みに馬毛島で遊ぶのが楽しみでした。友達とオカヤドカリをとって競争させたり、コガネグモを探したり。帰り道を見失い、父親が迎えにきてくれたのも思い出です。

基地建設に反対して、2021年1月に2期目の当選を果たした八板俊輔西之表市長はその後、米軍再編交付金への期待を表明した上で賛否を明確にしなくなり、事実上容認に転じました(今年2月に3選)。地元の漁協も国の補償金22億円を受け入れ、島東側の海の漁業権の一部を放棄しました。

濱田さんは「お金にものを言わせる国のやり方は絶対に間違っている。先祖から受け継いできた『宝の海』を次の世代に残せないのは悲しい」と声を震わせます。

高収入の陰

医療・介護 人手不足

馬毛島での自衛隊基地建設の予算は契約ベースで1兆円を超え、青天井に膨らんでいます。税金が流れ込み、種子島の暮らしや産業に深刻な影響を及ぼしています。

地元の魚消えた

作業員を運ぶ海上タクシーは、日当8万~10万円が支払われます。あまりに高額な報酬に漁をやめ、海上タクシーを請け負う漁師が後を絶ちません。住民からは「島のスーパーに地元の魚が並ばなくなった」との声が上がります。

地元のハローワーク熊毛には、馬毛島の基地建設に関する求人コーナーが特設されています。「高額給与!」「宿舎(3食付)準備」などの言葉が並び、月額30万~60万円ほどで介護や観光など他業種より高収入です。

ハローワーク熊毛が公表した今年5月の有効求人倍率は1・69と、全国平均1・11を大きく上回ります。担当者によると、基地関係工事は県外企業が多く、賃金が高いため、広範な業種で人材が流出。特に医療や介護で深刻な人手不足が起きているといいます。

養護老人ホーム職員の和田香穂里さん(西之表市議)が勤める施設では、40代の男性職員2人が基地の仕事に転職。人手が足りず今後、入所定員を50人から40人に減らさざるを得ません。和田さんは「職員の負担が増えている。夜勤は月4~5回から7回ぐらいに増え、事務員も応援に入っているが、それでもギリギリで合唱や運動会などレクリエーションを行えない。再編交付金は介護に使えず、税金の使い方が間違っている」と訴えます。

民間人も標的に

馬毛島には、岩国基地(山口県)に所属する米空母艦載機の離着陸訓練(FCLP)が移転されます。さらに、年間を通じて陸・海・空自衛隊の部隊が訓練を行い、対中国を想定した巨大な訓練・兵たん拠点となります。防衛省は工期を3年延長し、完成時期は30年3月末だとしています。

従来、滑走路用の更地しかなかった馬毛島で、管理棟や係留施設などの建設が進み、“基地の姿”が目に見え始めています。住民には有事になれば種子島も攻撃されるのではないかと不安が強まっています。

基地建設差し止め裁判の原告である上妻忠昭さん(86)は、80年前に神戸市で空襲に遭いました。建物が炎に包まれ、母と3歳の妹、2歳の弟と逃げ回りました。自宅は焼失。翌日、父と再会でき安堵(あんど)しました。被災後、父は焼け跡から探してきたリヤカーに子ども3人を乗せて歩き、故郷の種子島まで帰りました。「トラウマでどれだけ時間がかかったか覚えていない」

種子島での生活も「食べ物がなく悲惨」でした。父は田んぼや畑で農業を営み、上妻さん自身も田植えを手伝いましたが食料は足りませんでした。小学校時代の集合写真には、はだしの子が多い。修学旅行に行くため、小学6年生のときに初めて靴を買ってもらいました。

種子島で教員をしていた叔父も徴兵され、広島にあった陸軍船舶司令部(「暁部隊」)に配属。高射砲2門だけを積んだ民間の貨物船に乗り、フィリピンのレイテ島に物資を運ぶ途中に、攻撃され沈没。遺骨も帰ってきませんでした。上妻さんは言います。「神戸には軍港や戦闘機をつくる軍需工場があった。戦争になれば基地だけでなく民間人も狙われる。今からでも基地建設はやめるべきだ」